序言

为认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,大力弘扬党带领人民在各个历史时期奋斗中形成的伟大精神,构建以党建为引领、党员为先锋的新媒体宣传阵地,城运公司网站特别开辟《党史教育》宣传专栏,定期推出党史系列知识和公司优秀党员先进事迹,带领广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,充分发挥党员先锋模范作用,以昂扬姿态奋力开启“十四五”发展新征程,以优异成绩迎接建党一百周年!

中国共产党的诞生

文章来源:澎湃新闻·澎湃号

原标题:《党史回眸|①中国共产党的诞生》

中国共产党的诞生1920年夏至1921年春,随着马克思主义在中国的广泛传播,中国工人运动的蓬勃兴起,作为两者结合产物的中国共产党早期组织,在上海、北京、武汉、长沙、济南、广州以及赴日、旅欧留学生中相继成立,建党条件基本成熟,召开全国代表大会也在建党骨干中开始酝酿。

1921年6月3日,共产国际代表马林取道欧洲来到上海,与从西伯利亚南下的另一位国际代表尼科尔斯基会合。他们很快与陈独秀离沪期间主持上海党组织工作的李达、李汉俊取得联系,并交换了情况。共产国际代表建议及早召开党的代表大会,宣告中国共产党的正式成立。

中共一大会场(蜡像)

中国共产党第一次全国代表大会于1921年7月23日至31日在上海举行。出席代表共13人,他们是:上海共产主义小组的李达、李汉俊,武汉小组的董必武、陈潭秋,长沙小组的毛泽东、何叔衡,济南小组的王尽美、邓恩铭,北京小组的张国焘、刘仁静,广州小组的陈公博,旅日小组的周佛海。参加会议的还有武汉小组的包惠僧,他是作为陈独秀的个人代表参加会议的。这13位代表代表着全国50多名党员。当时,对党的创立作出了重要贡献的李大钊、陈独秀因各在北京和广州,工作脱不开身,而没有出席大会。马林和尼克尔斯基出席了会议。

参加中共一大的代表

7月23日晚,中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路106号(今兴业路76号)正式开幕。马林首先指出:中国共产党的成立具有重大的世界意义,第三国际增加了一个东方支部,苏俄布尔什维克又多了一个亲密战友,并对中共提出了建议和希望。尼科尔斯基介绍了共产国际远东局的情况。

7月24日举行第二次会议,各地代表报告本地区党团组织的状况和工作进程,并交流了经验体会。25日、26日休会,用于起草党的纲领和今后工作计划。27日、28日和29日三天,分别举行三次会议,集中议论此前起草的纲领和决议。

7月30日晚,一大举行第六次会议,原定议题是通过党的纲领和决议,选举中央机构。会议刚开始几分钟,法租界巡捕房密探突然闯入,具有丰富秘密工作经验的马林,警觉地说这人一定是“包打听”,建议立即停会,大家分头离开。

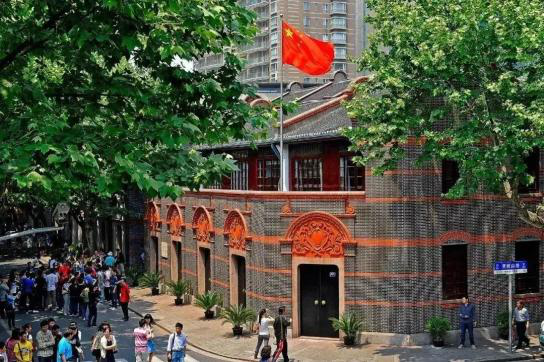

中共一大会址

果然,十几分钟后两辆警车包围了一大会址,法籍警官亲自带人进入室内询问搜查,没有找到多少证据,威胁警告一番后撤走了。为了确保会议安全,第二天清晨,代表们分两批乘火车前往嘉兴。31日11时许,一大会议在缓缓划行的南湖游船“画舫”上继续进行。

南湖会议继续着上海30日未能进行的议题,先讨论并通过《中国共产党的第一个纲领》。这份15条约700字的简短纲领,兼有党纲和党章的内容,是党的第一个正式文献,确定党的名称为“中国共产党”,规定党的纲领是:革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权;承认无产阶级专政,直到阶级斗争结束,即直到消灭社会的阶级区分;消灭资本家私有制,没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料,归社会公有;联合共产国际。纲领明确提出要把工人、农民和士兵组织起来,并确定党的根本政治目的是实行社会革命。

接着与会代表讨论并通过《关于当前实际工作的决议》,规定党在当前的中心任务,是组织工人阶级,加强对工人的领导,注意在工人和其他劳动人民中发展党员,在反对军阀官僚的斗争中,维护无产阶级的利益。

最后,一大选举中央领导机构,代表们认为党员人数少、地方组织尚不健全,暂不成立中央委员会,先建立三人组成的中央局,并选举陈独秀任书记,张国焘为组织主任,李达为宣传主任。党的第一个中央机关由此产生。

中共一大通过了中国共产党的第一个纲领和第一个决议,标志着中国共产党的正式成立,犹如一轮红日在东方冉冉升起,照亮了中国革命的前程。这是近代中国社会进步和革命发展的客观要求,是开天辟地的大事变。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。

延展阅读:【党史今日】

1943年3月19日刘少奇致电陈毅、张云逸等介绍华北对敌斗争的经验。电报指出:在反“扫荡”时,要灵活地运用游击战、地雷战等战略战术;民兵数量不一定要很多,但质量要很好,要加强对民兵的实际的战斗锻炼及武器配备;在敌情特别严重的游击区,游击部队要根据不同情况运用不同的组织形式进行活动;切实注意争取日本俘虏帮助我们做敌军工作;在游击区与敌占区人民中的工作,非法斗争与合法斗争需要巧妙配合,争取各阶层人民团结在我们的周围,共同对付敌伪;减轻根据地人民的财力与人力的负担,将节省下来的人力用在生产上。这封电报收入《刘少奇选集》上卷。

1947年3月19日任弼时为中共中央起草关于中央撤出延安的解释工作致各中央局、分局电。电报指出:蒋胡急于进攻延安,正表示国民党当前处于极端困难情况之下(军事、经济、政治上极大困难),是为着振奋人心并借以团结内部所采取的一种行动。我们失去延安虽有某些损失,但中外人民和民主人士,特别在临沂、鲁中胜利之后,不会因为退出延安对我丧失信心。而我们若能将胡敌大部吸引在陕甘宁而加以打击消灭,这正便利于其他解放区打击和消灭敌人,恢复失地。

1953年3月19日毛泽东为中共中央起草关于解决区乡工作中“五多”问题的指示。指示指出:所谓“五多”,就是任务多,会议集训多,公文报告表册多,组织多,积极分子兼职多。各级党委对这些很久就存在的问题并没有解决。因为区、乡的“五多”,基本上都是从上面产生的,是因为在县以上各级党政领导机关中存在着严重的分散主义和官僚主义所引起的,有些则是过去革命战争和土地改革时期的产物,未加改变,遗留至今的。因此,必须在反对官僚主义、命令主义和违法乱纪过程中,着重克服领导机关中的官僚主义和分散主义,并将那些过去需要而现在已不需要的制度和办法加以改变,方能解决这个问题。指示认为区乡工作中的“五多”,主要表现为对农民干涉过多,强调指出:农业生产是农村中压倒一切的工作,农村中的其他工作都是围绕着农业生产而为它服务的。凡足以妨碍农民进行生产的所谓工作任务和工作方法,都必须避免。对于互助组和合作社,按照中央已有的决定给以积极的提倡和适当的指导是完全必要的,但是决不应当将它们混同于社会主义的集体农庄,决不应当施行过多的干涉。我党现在在农村中的主要的危险倾向,就是许多同志将分散的经济混同于集体的经济,就是干涉过多。这个指示收入《毛泽东文集》第六卷。

1979年3月19日邓小平会见瑞士联邦委员、公共经济部部长霍纳格时阐述了中国对外开放的政策。他指出:我们将会一步一步地采取更加开放的政策。我们充分理解到不利用和引进先进国家的技术和经验,四个现代化是搞不好的。当然,实现四个现代化主要是靠自己,任何国家发展经济都要靠自己。我们政策的连续性是没有问题的。政策是否有连续性,关键是看它对不对。如果这个政策对,符合国家的利益,有利于发展生产力,有利于提高人民生活水平,人民就欢迎,谁也变不了;如果这个政策本身不好,不能给人民带来利益,就没有连续的必要。此外,我们还要制定同国外交往的一些法律,如投资法,把政策用法律形式肯定下来了,国际上也可以放心一点。此前,一九七八年十月十日,邓小平曾在会见德意志联邦共和国新闻代表团时指出:关起门来,固步自封,夜郎自大,是发达不起来的。我们经济上同发达国家的差距是二十年、三十年,有的方面甚至是五十年。要实现四个现代化,就要善于学习,大量取得国际上的帮助。要引进国际上的先进技术、先进装备,作为我们发展的起点。我们好的传统必须保留,但要根据新的情况来确定新的政策。过去行之有效的东西,我们必须坚持,特别是根本制度,社会主义制度,社会主义公有制,那是不能动摇的。我们不能允许产生一个新的资产阶级。我们引进先进技术,是为了发展生产力,提高人民生活水平,是有利于我们的社会主义国家和社会主义制度。

2013年3月19日习近平接受俄罗斯俄通—塔斯社、俄罗斯全国广播电视公司、南非卫星电视五台、印度报业托拉斯、巴西《经济价值报》和中国新华社记者联合采访,就中国同有关国家双边关系、中非关系、金砖国家合作、中国改革开放等阐述了政策主张。关于中国改革发展,他强调,中国共产党在中国执政,就是要带领人民把国家建设得更好,让人民生活得更好。中国共产党必须加强自身建设,不断提高科学执政、民主执政、依法执政水平,更好为人民服务。改革开放是发展中国特色社会主义的必由之路。在新的历史条件下,我们要开创发展新局面,就必须实现改革新突破。我们将加强改革的顶层设计和总体规划,协调推进经济、政治、文化、社会、生态等各方面体制改革,坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端。中国特色社会主义必须随着形势和条件的变化而向前发展。我们愿意借鉴人类一切文明成果,但不会照抄照搬任何国家的发展模式。中国的改革是中国特色社会主义制度的自我完善和发展。只有走中国人民自己选择的道路,走适合中国国情的道路,最终才能走得通、走得好。关于中国同世界的关系,他强调,中国人是讲爱国主义的,同时我们也是具有国际视野和国际胸怀的。随着国力不断增强,中国将在力所能及范围内承担更多国际责任和义务,为人类和平与发展作出更大贡献。中国将坚定不移走和平发展道路。我们也希望世界各国都走和平发展道路,国与国之间、不同文明之间平等交流、相互借鉴、共同进步,齐心协力推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。 在回答关于中国领导人的工作状况的提问时,他表示,中国是一个大国,人口多,国情复杂,领导者要深入了解国情,了解人民的所思所盼,要不断增强工作能力,要有“如履薄冰,如临深渊”的自觉,要牢记人民的利益高于一切,牢记责任重于泰山,丝毫不敢懈怠,丝毫不敢马虎,必须夙夜在公、勤勉工作。人民是我们力量的源泉。只要与人民同甘共苦,与人民团结奋斗,就没有克服不了的困难,就没有完成不了的任务。

鄂公网安备42010502000139号

鄂公网安备42010502000139号